毎月第3火曜日の午後、イオン新潟青山店2階コミュニティ広場を会場に社協のひろばを開催しています。

11月は、「やさしい日本語」がテーマでした。「やさしい日本語」とは、外国の方にもわかるように、文法やことば、文章の長さに配慮し、わかりやすくした日本語のことです。もともと外国人向けに始まったものですが、こどもや高齢者、障がいのある人など、誰にとってもやさしいコミュニケーションの方法です。 難しい言葉を言い換えたり、相手に配慮したわかりやすい日本語について、「易しい(かんたんな)」表現と「優しい(おもいやり)」の気持ちで伝えるポイントを学びました。

講師は、中央区社会福祉協議会コミュニティソーシャルワーカー。 「やさしい日本語の始まりは、1995年の阪神・淡路大震災で外国人の死傷者の割合は日本人の2倍で、生きるために必要な情報が得られず、孤立してしまった外国人が多くいました。2004年中越地震、2011年東日本大震災を経て、災害時のやさしい日本語での発信の取組みが全国に広がりました。」

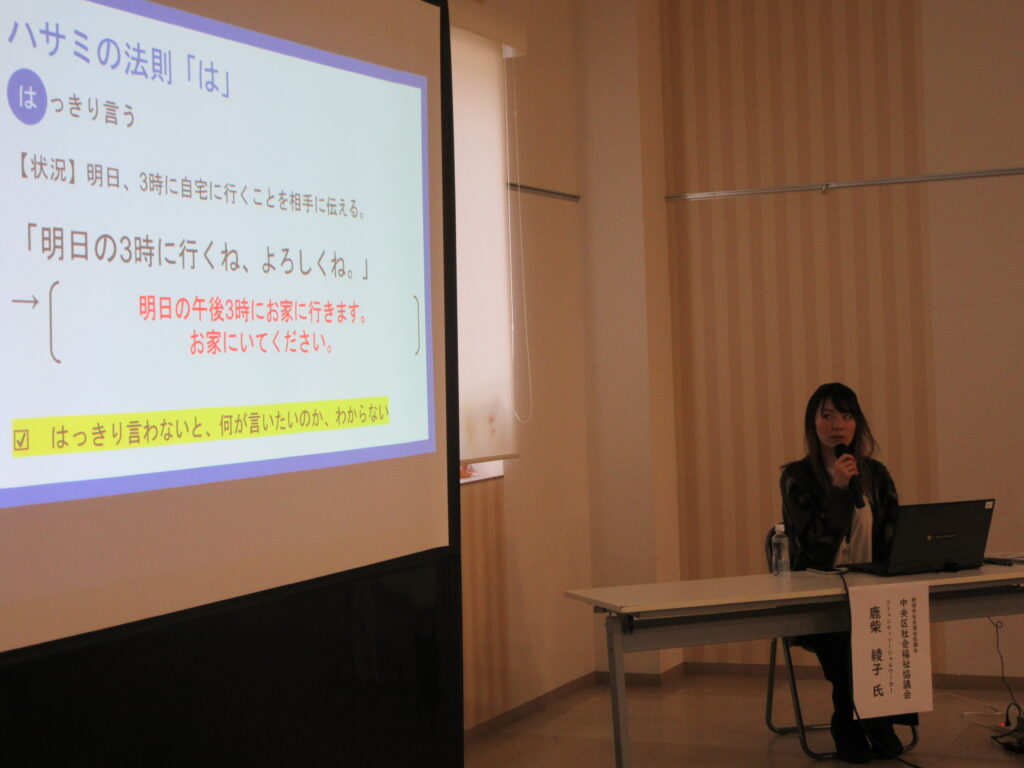

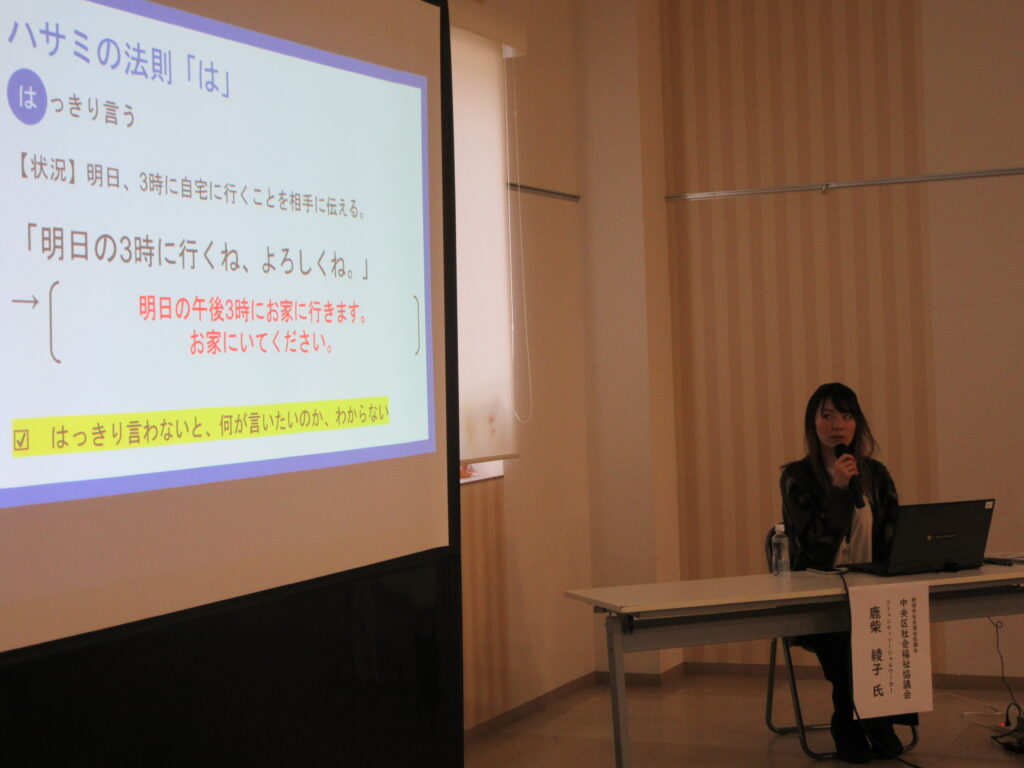

講師は、中央区社会福祉協議会コミュニティソーシャルワーカー。 「やさしい日本語の始まりは、1995年の阪神・淡路大震災で外国人の死傷者の割合は日本人の2倍で、生きるために必要な情報が得られず、孤立してしまった外国人が多くいました。2004年中越地震、2011年東日本大震災を経て、災害時のやさしい日本語での発信の取組みが全国に広がりました。」 やさしい日本語12のポイント「ハサミの法則×ワセダ式」 ハ/はっきり言う サ/さいごまで言う ミ/みじかく言う ワ/わけて言う セ/せいりして言う ダ/だいたんに言う

やさしい日本語12のポイント「ハサミの法則×ワセダ式」 ハ/はっきり言う サ/さいごまで言う ミ/みじかく言う ワ/わけて言う セ/せいりして言う ダ/だいたんに言う

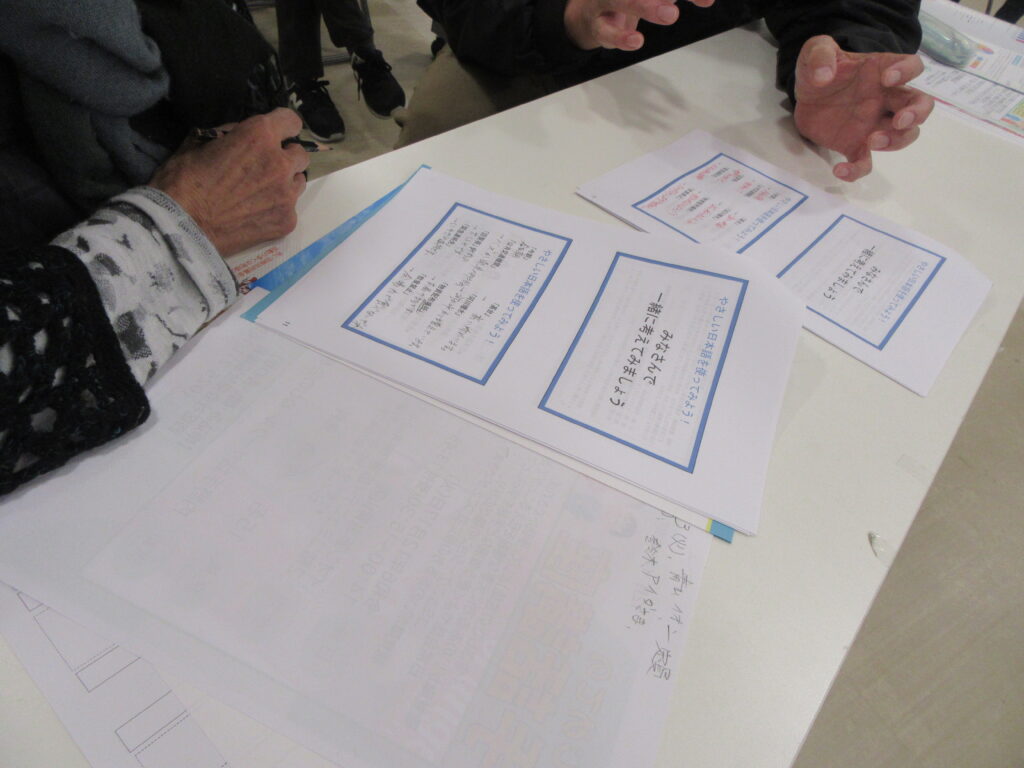

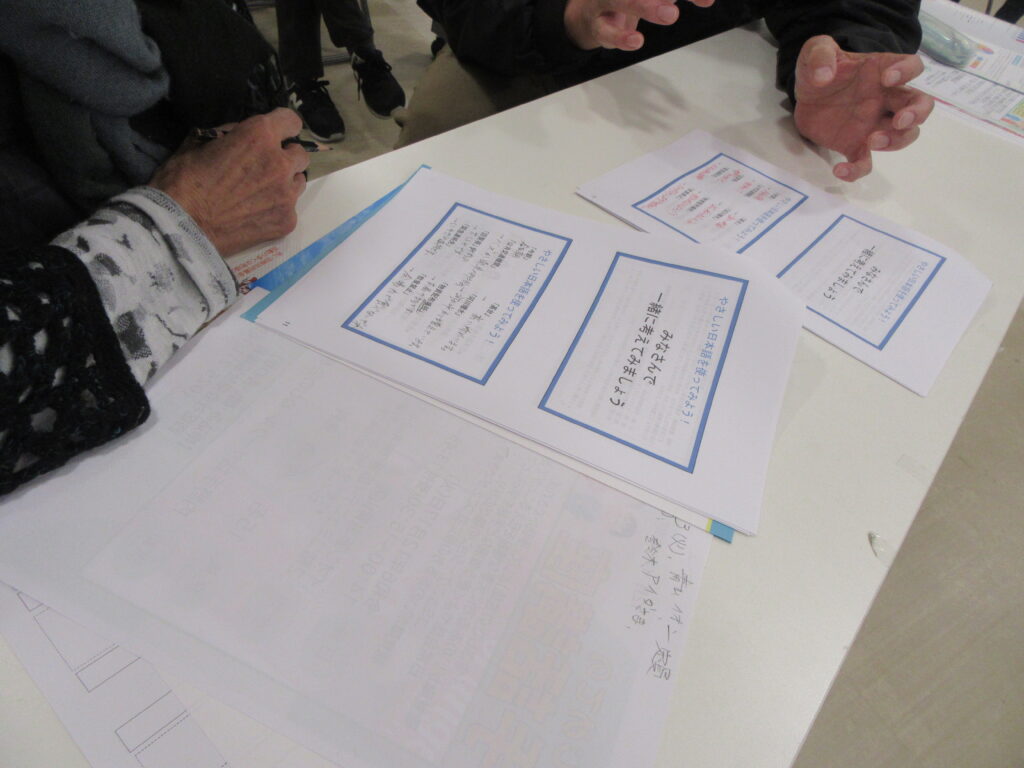

やさしい日本語実践ワークでは「公共交通機関」、「回覧版」、「緊急連絡先」など、どのように言い換えるか、テーブル2人1組でチャレンジしてみました。 公共交通機関➡電車やバスなど 回覧版➡まちのお知らせの紙です。次の人に回します。 緊急連絡先➡あなたと連絡が取れないときに電話する人の電話番号・・・。 「やさしい日本語」には、決まったひとつの正解があるわけではなく、相手や場面に応じた対応になります。 ワークは、初対面同士でも和気あいあいと話し合っていらっしゃいました。

やさしい日本語実践ワークでは「公共交通機関」、「回覧版」、「緊急連絡先」など、どのように言い換えるか、テーブル2人1組でチャレンジしてみました。 公共交通機関➡電車やバスなど 回覧版➡まちのお知らせの紙です。次の人に回します。 緊急連絡先➡あなたと連絡が取れないときに電話する人の電話番号・・・。 「やさしい日本語」には、決まったひとつの正解があるわけではなく、相手や場面に応じた対応になります。 ワークは、初対面同士でも和気あいあいと話し合っていらっしゃいました。

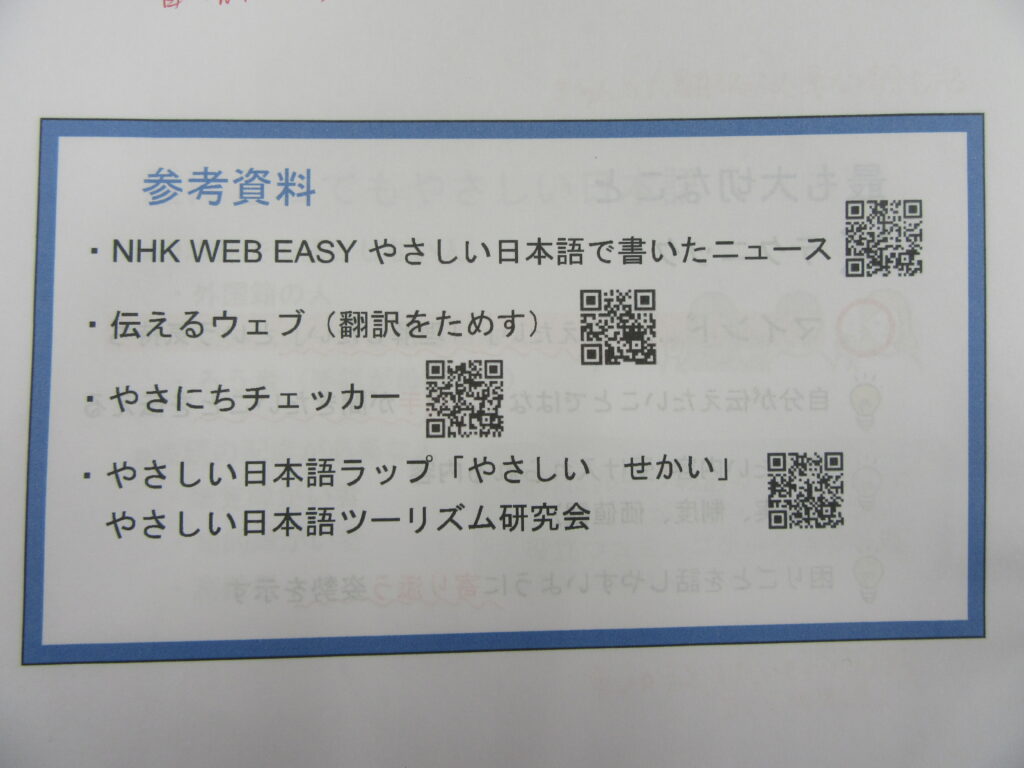

新潟市でも多国籍市民も暮らしやすいまちづくりの一環で、日本語を母語としない市民とのコミュニケーションに役立つ「やさしい日本語」の普及啓発を推進しています。 「市報にいがた」11月3日号にも特集されています。 外国人だけでなく、みなさんの周りにいる誰にとっても「やさしい日本語」が広まっていくことを願っています。

新潟市でも多国籍市民も暮らしやすいまちづくりの一環で、日本語を母語としない市民とのコミュニケーションに役立つ「やさしい日本語」の普及啓発を推進しています。 「市報にいがた」11月3日号にも特集されています。 外国人だけでなく、みなさんの周りにいる誰にとっても「やさしい日本語」が広まっていくことを願っています。